擦除與邊界:張子恩《你不覺得他是可以擦掉的嗎》的社會空間再考

展覽直擊/金車藝文中心 文/蔡青樺

《你不覺得他是可以擦掉的嗎》一展看似身份問題卻隱含著社會空間與界線的再思考,今日的當代社會比以往都更加均值,人口遷移、地理與階級打破過往穩定且具有個人性格的社會,種種身份趨於平等,最終剩下自身與他者,這樣的背景多少影響創作者如何重新探索這個世界的訊息,以空間社會的視角將龐大世界中不透明的一隅展開,延展為自我、居所、社會到世界的關係。

張子恩個展以作品〈邊界 — — 公眾注視下的私人界線〉拉出一條思索的軌跡,關於社會空間中的公眾、私人、邊界的鏡照 — — 街友,這件作品給予觀者體驗身份,無家可歸成為領悟公眾領域的渠道,讓觀眾跨越時空、探索那曾在我們心裡發出的提問:「為什麽街友選擇或是被迫在路邊生活?他們的生活情況如何?」,這些問題同時牽涉自我與社會之間的關係、親密感建構與生命自由,從一個觀眾不敢經歷的視角,揭開街友所見的社會或許比我們都更加清晰。

〈邊界 — — 公眾注視下的私人界線〉展場,攝影、現成物、錄像、書籍,2023,影像來源:蔡青樺攝。

一如張子恩所說,他的作品像是由「種種媒材並置在一塊,如同劇團班各司其職」,作品〈邊界 — — 公眾注視下的私人界線〉一塊塊影像鋪在地面上劃出界線,又經由影像拼成錯置的物件訊息,直接地投射到街友如何在社會空間劃出隱形的線,那些背包、塑膠袋、棉被如同家屋的牆,圈出一小塊我們不會介入的生活場域、也與那圈界線保持著距離,「邊界」之於社會空間,在這件作品以街友生活在被公眾注視的生活空間開啟討論,不真實的邊界仍能保持親密,揭示空間閉鎖來自於內在性的界限。

〈邊界 — — 公眾注視下的私人界線〉局部,攝影、現成物、錄像、書籍,2023,影像來源:蔡青樺

在展場遊走的過程中,能夠體會到張子恩是一位相當擅長處理空間的藝術家,透過物件的操作延續社會與自我、親密空間的探問。作品〈密不透風〉實則在展場中並非如此封閉,透光的窗簾與僅用一個琥珀色鯊魚夾,夾起窗簾間的縫隙,讓空間處於開放/封閉的縫隙,具有使用痕跡的衛生紙堆疊到空腳的界線,彷彿闡述著:「你若有似無地看見我在這個空間中,並看見我留下的痕跡,但你無法觸摸與接近我。」,將自我與空間的切割關係,拉出一條密不透風的界線。

〈密不透風〉局部,窗簾、衛生紙,2019,影像來源:蔡青樺攝。

與展題同名的作品〈你不覺得他是可以擦掉的嗎〉,透過澆灌成手與腳的蠟塊隱匿在同樣好似浸泡過蠟的木塊之間,不易被察覺,彷彿昭告著一種社會均值化所導致的消逝,同時也是藝術家在展覽中拋出的疑問,在不斷處理物質同質性的同時,又讓物件之間保持不明顯的差異,指涉被社會語境刻意忽略、擦除的人、事與空間。

〈你不覺得他是可以被擦掉的嗎〉局部,白蠟、木頭,2024,影像來源:蔡青樺攝。

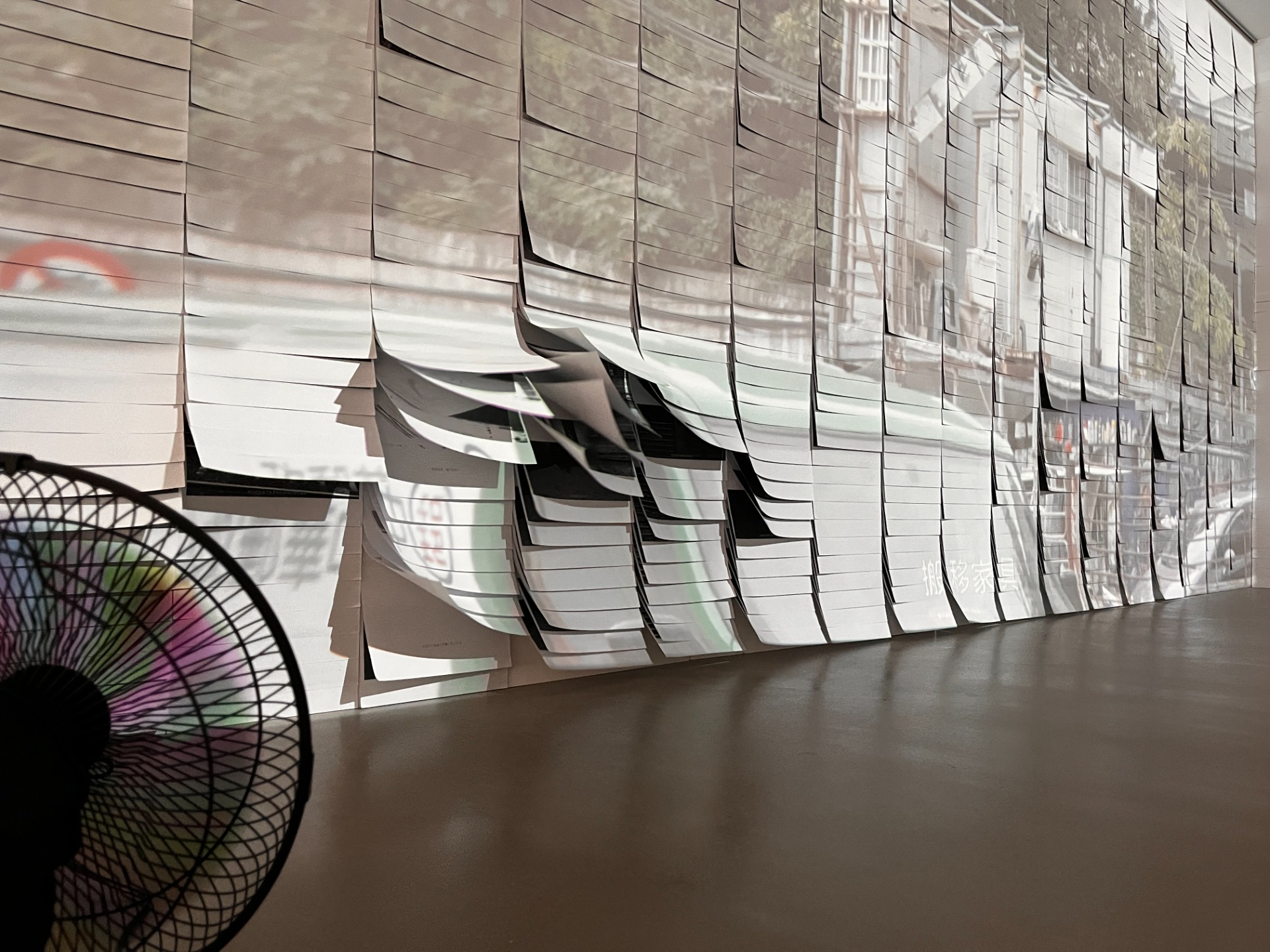

最後一件作品〈回家的路上、流浪的路上〉將社會空間的邊界討論推向高潮,無數看似白色的紙張如同鱗片一般地貼在牆上,同時地上的電扇帶來風的擾動,讓空間的界線因此變得模糊,掀起的白紙露出一幕幕街友的影像畫面,隨著微風有節奏地被悄悄揭開,同時投映著影像,沈在水裡的氣泡音旁白緩緩述說關於居所、家屋、界線,「什麼是家?」、「家是由所有熟悉且親密的東西組構而成」等不斷提供思索空間的路徑,與此同時觀者像是跟著進入一個界線逐漸模糊的空間,如同住在路邊的街友,在逃離社會框架下更獲得無限自由。

〈回家的路上、流浪的路上〉局部,空間錄像裝置,2023–2024,影像來源:蔡青樺攝。

〈回家的路上、流浪的路上〉展場一角,空間錄像裝置,2023–2024,影像來源:蔡青樺攝。

張子恩的個展透過數則影像作品交疊,思考以家作為起點組構的社會空間界限,揭示了在當代社會逐漸均值的背景下,個體如何在無形中被邊緣化或最終面臨在社會語境的消逝,展覽不僅讓觀眾反思自我與他者的關係,也促使觀眾進入界線模糊的空間,那些被社會語境「擦掉」的群體,實則比我們更加理解自由的體悟。