美術館中的體育展:運動場內到場外的敘事拆解與挑戰

展覽直擊/新北市立美術館 文/蔡青樺

「適逢2024年巴黎奧運,緊鄰鶯歌運動中心的新北市美術館以「體育課」(In Terms of Sport)為題,策劃一檔結合場內(遊樂場、體育館)與場外(城市、街頭)運動的主題展覽,意圖拆解與挑戰當代社會關於「體育」的主流想像。」 — — 新北美術館

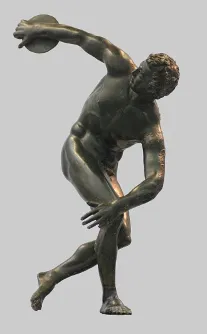

奧運的競技與體育賽事,是從希臘獻神的奧林匹克運動會保留其精神至今,當時的運動員大多裸身上陣,從運動者的身體圖像中覺察精神上的節制雕塑出肉體上的力與美,到今日我們仍記憶猶新,〈擲鐵餅者〉刻畫拋出鐵餅瞬間肌肉最高張的瞬間,現仍為大英博物館的鎮館之寶之一。今天的奧運在現代化進程中,已逐漸發展成制度化、專業化領域,同時回應著國家、社會、經濟局勢的變化,因此我們不難想像,鄒婷這檔2024年於新北美術館展出的《體育課》內容絕對非僅止於熱烈的肢體擴張、身體圖像的再探問,而可能是關於運動之於社會關係的文化史、運動在政治權力下的表現、又或是關乎於體育場外鮮為人知的不公。

多角化的「體育課」

這堂體育課首先討論的是「空間意義」的調度,戶外的Playground透過策展的操作匯聚於靜態的美術館中。策展人將運動場外的社會敘述,連結美術館同為社會空間的質調,打開足以串連體育場與美術館的通道。《體育課》從一件作品、一個運動場到一個運動員,三組展示呈現《體育課》一展「不只是運動」的展覽脈絡;富安隼久的攝影系列作品〈TTP〉展示一個位於德國萊比錫戶外的閒置桌球桌,然而圍繞這座桌球桌的事件卻非關桌球運動,反而被里民作為日光浴床、集合場、家庭午餐、甚至是兒童的尿布桌,成為多元社會關係的平臺;第二件展示則是麗娜.波.巴蒂在巴西聖保羅規劃設計 — — 藝術文化場域也是公眾運動場 — — 的SESC Pompeia,同時設有劇院、圖書館、餐廳、展覽廳、各類球場、綠地、甚至木工課、跑步俱樂部等公共設施,組成一座巨大的民主文化空間,公眾可以在其中自由體驗,一段來自SESC Pompeia的設施介紹:

「Sesc Pompeia 全年提供體育休閒活動:這些活動旨在鼓勵參與者自主進行各種運動項目,並透過運動與休閒促進彼此的互動與社交。Sesc 提供運動器材,並由 Sesc 的教育人員進行活動協助。」[1]

於此,這件展示不在於田徑場上、電視機前的運動賽事、或是臺灣國民義務教育的「運動333[2]」的國民健教活動,而是重新討論「運動」的起點,拋開競賽的情境,運動具有通過遊戲過程產生流動且多元的交流空間特性,而Sesc Pompeia就是一個足以呈現「運動」本質的案例,將運動特徵擴延成社會活動,藉此打開運動場到社會之間的距離,同時這座建物也象徵著「體育」創造出遊樂場般的「休閒」過程。

最後,從運動場如何成為社會空間的想像,擴大情境至歷史與國際面向,臺灣第一位奧運體育選手張星賢,在日治時期的台灣歷經多段殖民國家的歷程,他的國族認同與一生折射出體育成為政治背後文化框架的一環。從林星賢輾轉於各地臺灣、日本、滿州國又再回到臺灣 — — 的日記紀錄,討論體育運動之於政治情境的內涵。兩段張星賢的文字,闡述著殖民時代國家代表運動員的辛酸寫照:

「我出生在日本殖民地的臺灣,接受日本教育,當過三次日本代表選手,想法較接近日本人,許多朋友都是日本人。從曾經被日本人凌虐的中國人來看,我可能是個可恨的中國人。」[3]

「曾經被割讓給日本,受到殖民統治的臺灣,光復後回歸中華民國,我當初抱著希望回歸中國人,但不知為何,光復後至今 30 年,我的命運,宛如被迫必須承受當養子的心情一樣。」[4]

作為奧運國家代表,張星賢運動員的一生,載著臺灣戰前到光復後,在全球局勢中現代化歷程的寫照,顯現出一位運動員身後可能揭示多少社會動蕩與不安。同時鄒婷也意圖以林星賢作為開頭,同時展開無數曾被殖民的國家運動員在運動賽事中,擔任著國家代表、向全球彰顯國家實力所背負的壓力與複雜情境,如策展專文寫道:「運動的普及化是一面反映國家發展與族群統治的透鏡[…]殖民統治下的運動,實則是一種『殖民的普世機構(the colonial ecumene)』」。

三件作品從桌球場到社會關係平台的轉變、SESC Pompeia透過運動創造出的民主化空間到國家代表運動員身後的社會軼事,將「體育」的概念,展平為社會實踐的討論,同時指涉歷經現代化的體育活動涵蓋著不同階級如何展現自我身體形象、如何成為交際活動等隱而不顯的面貌。

美術館的Playground想像

藝術作品扣連三件作品的作為展覽的引子,順利開啟《體育課》一展背後的核心命題 — — 「關於運動敘事的拆解與挑戰」。空間上,鄒婷從20世紀偉大的建築師Lina Bo Bardi的作品 — — 聖保羅藝術博物館[5]設計提案《ÍMÃ ESTUDO PRELIMINAR》中汲取靈感,回應新北美術館的空間設計、地理位置,展開美術館作為遊樂場的可能。

《ÍMÃ ESTUDO PRELIMINAR》Lina Bo Bardi 為聖保羅藝術博物館(MASP)設計的初步研究提案之一。該提案名稱"ÍMÃ"在葡萄牙文中意指"磁鐵",期盼博物館成為具有文化磁力的功能,吸引人們進入並與周圍的環境和城市生活互動。

Lina Bo Bardi設計的博物館,將美術館的定位錨定為「適合所有人的博物館」,如上圖所示,在博物館門栱的造型下方廣場設置一個「自由跨度」區域,配有諸多美觀的遊樂設施,企圖以開放多元的角度,讓聖保羅藝術博物館成為舉辦展覽、運動、音樂表演等文化活動的聚集所,用來接納民眾活動,提供一個社會聚集、乘蔭的公共空間。我認為鄒婷巧妙地將Lina Bo Bardi現代化城市中的公共概念,延伸到這檔以體育課概念為互動核心的美術館空間中。事實上,新北美術館的造型與聖保羅美術館有著異曲同工之妙的建築設計,主館下方有一條「藝術街坊」公共通道,而通道又與藝術天臺、戶外草皮相連,藝術展間散見期間,這些空間如盒子一般交錯於藝術接坊中,讓《體育課》的展示得以在這些複數的小盒子中展示體育場內、外的關係鏈,從檔案室的空間、攝影作品、互動裝置到影像展廳,間間串連又層層相疊,成就了體驗感十足的空間中,觀展者如運動者般與藝術品相遇、體驗與交流。

展覽內容上,策展人利用美術館一樓廊道的半公共複數的空間,開啟關於體育的不同軸線,觀眾在觀覽三件開題作品後,以「如何在美術館遊戲?」開啟運動帶起的互動與公共性,回應鄰近鶯歌運動中心到新北美術館這段公共社會空間,也將Lina Bo Bardi設計的博物館概念拉進美術館中 — — B2/B3展間是可供觀眾遊玩的展覽裝置,沒有運動規則,球場設計也令人詫異地結合籃球場線,搭配既非羽球也非排球、高度曖昧的球網,場外陳列各式球拍可以配對、也可以錯置使用,此舉無疑強烈暗示著,「這是一個沒有規則的場域、僅有互動的場域」,結合體驗裝置的色彩、材料,冷調的燈光設計搭配毛絨感的體驗裝置,讓觀眾體驗美術館奔跑、跳躍的奇觀感受,同時策展人在展間恰如其分的色彩與設計,掌握再現遊樂場與藝術展品的分界,讓參與互動裝置、遊戲中的孩童語裝置共譜出如畫一般的場景,美術館的遊戲在美學的操作下,仍具有藝術作品與街角戶外公園大相徑庭的審美距離。

新北美術館B2展間,參與式作品可任意使用場邊球拍,體驗一場30分鐘,攝影:蔡青樺。

複數空間的體育軸線

運動員的體態之美,是古希臘羅馬時期就奠定下的美學基礎,運動選手的雕塑作品展現堅認不拔的毅力與高尚的體態,被希臘雕刻家使用仿若慢速鏡頭的捕捉技巧,呈現運動員充滿張力的肌肉線條,到今日藤吉雄.尼基.恩科西(Thenjiwe Niki Nksoi)的單頻道錄像作品〈懸滯〉,以特寫鏡頭紀錄運動員起步、擺手、敏純的瞬間神情,捕捉緊張忐忑的真空瞬間,運動員的動態人體張力,在美術館中與運動場並陳,展現運動員沈靜內斂所帶出的美感力量。美術館的遊戲在策展人的操作之下,如同站在美術館與體育場的邊界上,打開一個虛擬實境,這裡並非真正的運動場,也非全然的美術館。

米隆,《擲鐵餅者》,作品刻畫古希臘奧林匹克賽會,運動選手將鐵餅舉至最高點即將拋出的時刻,作品旨在捕捉肌肉運動瞬間,肌肉線條高張之美。

Suspension (Sierra Brooks, Daisha Cannon, Luci Collins, Olivia Courtney, Naveen Daries …),2020,單頻錄像作品擷取畫面,© Copyright 2024, STEVENSON. All rights reserved.

[1] 原文:「Durante todo o ano, o Sesc Pompeia oferece recreações esportivas: atividades que buscam favorecer e incentivar a prática das modalidades de maneira autônoma, promovendo a integração e a socialização entre os participantes por meio do esporte e do lazer. O Sesc disponibiliza o equipamento esportivo e a programação ocorre com mediação das educadoras e educadores do Sesc.」,節錄自Sesc Pompeia官網介紹。

[2] 臺灣則在1999年由教育部推出「提昇學生體適能中程計畫」,透過學校推廣333運動,而後醫療院所也將333運動廣泛宣導,成為成年人運動的口號,延用多年,在 333 計畫中,所執行的項目主要有以下六個重點:(一)強化學生體適能教育;(二)拓展學生參與運動機會;(三)活絡學校與社區體適能教育活動;(四)改善學校運動設施環境;(五)建立學生體適能獎章制度;(六)加強學生體適能研究與發展。

[3] 林韋聿,〈流轉於世界各地,創下多項田徑紀錄!臺灣的奧運第一人──張星賢〉臺灣歷史博物館,https://curation.culture.tw/curation/public?id=102。

[4] 同上。

[5] 〈7 Things You May Not Know About MASP〉,Google藝術與文化,https://artsandculture.google.com/story/7-things-you-may-not-know-about-masp/_gIC4kUSqLvTJg。