展示女性的櫥窗:陳美玲

展覽註腳〈謝淑錦的畫像〉,蔡青樺攝。

「展示女性的櫥窗」是我觀看《陳美玲》一展後想提出的觀看路徑。我想先從「櫥窗」(vitrine)的隱喻談起:在百貨公司中,眾多品牌為了極大化的展示櫥窗中的產品,藉由各種視覺裝飾手法,將品牌訊息攪榨濃縮,精緻地塞進百貨的玻璃屋櫥窗內,端到大眾面前讓消費者囫圇下肚。這則隱喻想說的是,社會對女性的期待與要求,是否亦如同精心打造設計的櫥窗,是一種向女性發出的訊息?才以精美的包裝建構出我們心目中那位理想的女性、以及理想的社會。

今年三月到母親節,由長椅小姐(杜依玲)在有章美術館策劃的《陳美玲》一展,向我們展示著社會中的女性。只不過這些櫥窗中的女性,並不具有如百貨櫥窗般被精緻包裝的意涵;相反地,裡面所展示的女性有血有肉且真實。「陳美玲」這個全臺排名第五的菜市場名,對身為在臺灣成長的我們,是再熟悉不過的名字;是生命中的曾經、不知道在哪相識的一位女性,或者說這個名字代表著我們的血脈中承傳的那些有關女性、母親的印象與記憶。《陳美玲》所提供的視角努力地刻畫我們每日所見卻視而不見的傷痛——1950年代出生的女人及下一代女性承接上一代傳統刻板遺毒間產生的裂隙與世代差異。

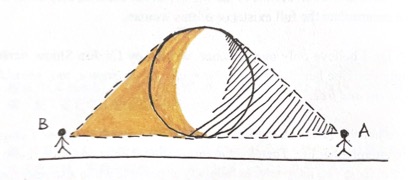

圖片擷取自展覽周邊專輯《陳美玲》,策展人長椅小姐繪。她認為社會中的女性如同月球一般被觀看的往往僅是其中一面,她希望透過這檔展覽展開另外一面的現實進行相關討論。

圖片擷取自展覽周邊專輯《陳美玲》,策展人長椅小姐繪。她認為社會中的女性如同月球一般被觀看的往往僅是其中一面,她希望透過這檔展覽展開另外一面的現實進行相關討論。

展覽主軸從社會中的女性、家庭中的女性,到最後一個展場指涉女性的一生,通過作家高博倫撰寫的短篇小說《黑麻雀》作為策展文本,讓書中的「黑麻雀」帶領觀眾跟隨著陳美玲的人生,前往死亡的另一端,用他者的視角展開陳美玲的血與肉,以此映照出臺灣的女性群像。這些種種,在我的腦海中漸漸盤成一個巨大的能量,這檔展覽想要追尋的是什麼?我想它其實是一個藏在展覽深處的追尋:女人如何面對夢想、愛與欲。這個追尋帶出女性身處的社會環境與生命中每個節點選擇的問題,並且交織出的是場久以來由男性所設計的社會,在女性身上打造的框架所造成的複雜。

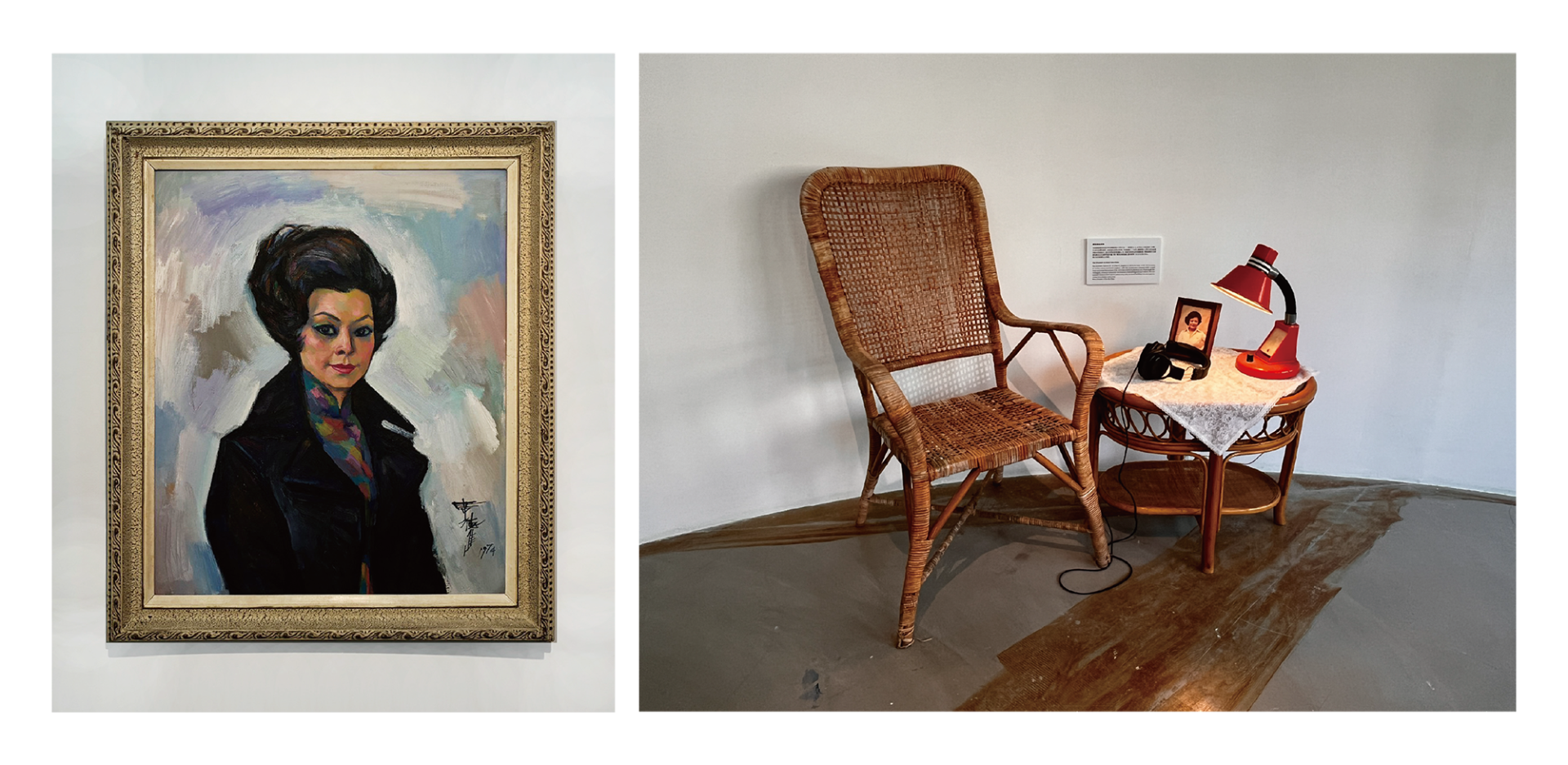

左圖:席德進,《謝淑錦》,1974,油畫畫布,陳晞提供。右圖:展覽註腳,蔡青樺攝。

步入展場,一件以華麗的框裝裱著的《謝淑錦(謝蕓庄)》肖像映入眼簾,畫中的謝淑錦安靜的佇立,眼神犀利、不帶一絲猶豫,這並非是對謝淑錦個性的描繪,而是席德進慣常使用強烈線條進行肖像繪畫,但卻恰巧地在這個展場中,轉變為描繪一位承載著不屈力量的女性。有趣的是,這張位在展場入口處的畫作背後,設置了一組展覽註腳——早期臺灣的藤椅與邊桌上放置著謝淑錦的照片、一副載著採訪錄音的耳機,耳機中透過謝淑錦女兒的記憶,闡述嫁入「重男輕女」家庭中謝淑錦不屈的一生(右圖)。

這幅《謝淑錦(謝蕓庄)》肖像繪畫外華麗且沈重的框,帶出的是臺灣家庭「重男輕女」的歷史經驗。這句我們習以為常、甚至是有點俗套的俚語,仔細斟酌,其實包含著一層評判意味;也就是說,這是在臺灣1980年代女性主義的思潮興起後,才可能出現的俚語,也是陳美玲正值青春準備嫁入一個家庭的年齡[1]。這句四字箴言很可能在陳美玲生命的困境中緩緩發酵,直到生兒育女。然後我們漸漸明白它包含著世代觀念的斷裂;承接傳統社會價值而努力愛著、痛苦著的陳美玲,與面對上世紀窠臼而感到不滿的新時代女性,兩代間產生緊密相連卻又相互不解的交纏。這種無以言表的情感,長椅小姐卻成功地透過小說家的文本、展覽註腳、藝術家的創作,複合式地拉出綿綿細絲,直擊女人生命中的愛與痛。

女性櫥窗「陳美玲」的今日顯影

誠如前面所說,女性的欲望與生存的複雜,源自於男性所設計的社會,這並不是要聲嘶力竭地,高舉女性主義大旗;而是找到另外一種接納的方法,創造「陳美玲」一角,並以寫實、日常的力量將社會現狀溫柔地揭開。

吳瑪悧,《寶島賓館》,1998,木板、粉紅色泡綿、紅燈炮、沙發、保麗龍、金木框等。2025年於有章藝術博物館重現,蔡青樺攝。

有關櫥窗的隱喻可以從吳瑪悧的作品《寶島賓館》獲得一種解讀,這是一件在1998年臺北雙年展就發表過的作品。不過時隔27年出現在展場中它的力量仍然不減,在歷史洪流中刻畫著女性生存的不公。從賓館的老式透明玻璃門向內窺探,一個巨大的匾額寫著孫文題字「天下為公」,這句話在作品中指涉的是民有、民治、民享,還是暗暗貶斥著為「公」發展的社會?該匾額下方寫有改自林肯《蓋茲堡宣言》(Gettysburg Address)中的民權金句,原話為:「Of the people, By the people, For the people」;然而吳瑪悧卻把它改為:「For the Man-Kind, Of the Man-Kind, By the Man-Kind」,我想這可能是一則發問,是否女性正佇立在由男性創造(by)、屬於男性(of)、並且為男性服務(for)的社會櫥窗中呢?

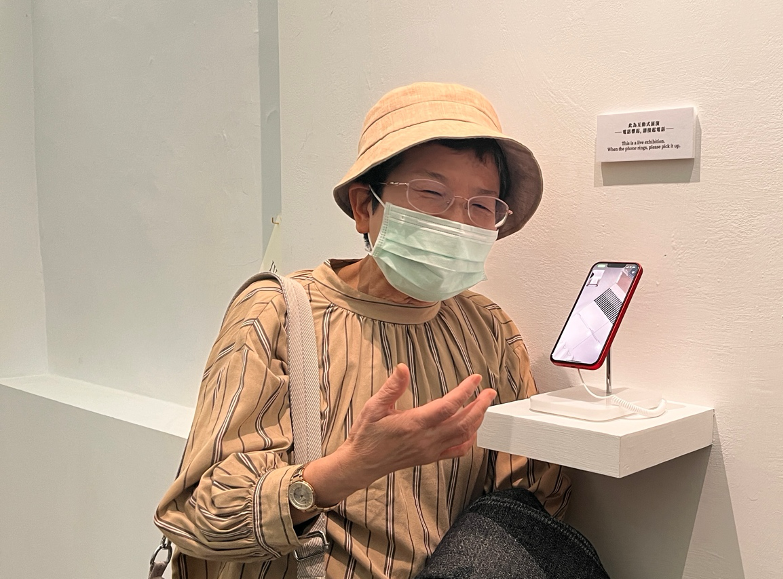

明日和合製作所,《母親凝視過你》,2025,互動式展演,尺寸依場地而定,蔡青樺攝。

而另外一件由明日和合製作所的「現場展/演」作品《母親凝視過你》。在抵達有章美術館二樓前,一支手機擺放在梯間的正中央,隨著觀眾的走近電話響起,來電通訊欄上寫著「媽媽」;右手邊的指示牌導引著體驗者右滑接起電話……

「喂?」

「喂?請問可以幫我一個忙嗎?」

「我不小心打錯了,我原本是要找我的兒子,但他最近都太忙了,總時沒時間聽我的煩惱,我可以跟妳說說我的煩惱嗎?就是啊我最近工作…」

電話的另外一頭,傳來「媽媽」一貫溫柔的嗓音、聲聲切切的訴說著無人問津的煩憂,她在電話中自顧自的說著她連續幾晚的惡夢,而觀眾卻不知道怎麼回應她、不知道如何關心電話那頭的「美玲」;就像我總是不明白如何承接我的母親生命中的痛。而我恰好就是那在1990年代後期出生的、女性意識世代交接裂隙中的一位女性。在這充滿日常的對話的通話中,觀眾漸漸通過表演者的嗓音模糊了自己母親的影像,母親在這個過程中化為一個普世的概念,召喚出一位女性、媽媽的靈。

明日和合製作所,《母親凝視過你》,2025,互動式展演,尺寸依場地而定,蔡青樺攝。

令人驚喜的是,在結束與這位母親的通話後,繼續步上通往二樓的樓梯,通話中的「媽媽」本尊就正坐在一個佈置得如同在家中親密的白色櫥窗內,展示著「大媽」、或者是說臺灣某個特定時代中的母性力量,而這股力量是包含著該時代典型社會對女性壓迫所滋長出的不屈能量。我們在媽媽的凝視中成長,又在長大成人後回望母親,這件作品就像是凝視自我的倒影一般,一層又一層的加重女性的顯影,使這個女性櫥窗顯得既真實又親切。

攝影:ANPIS FOTO 王世邦。圖片由長椅小姐、有章藝術博物館提供

數件作品彷彿都有「框」在其中,寫實且真誠地呈現女性在社會與家庭中的形象與處境。使我不禁將「展示女性的櫥窗」作為貫穿《陳美玲》一展的隱喻,從《謝淑錦(謝蕓庄)》女士的肖像畫與畫作後方由策展人設置的策展註腳,到吳瑪悧作品《寶島賓館》裡可窺視的老式玻璃門,卡葳塔.瓦卡娜嫣恩作品《紡車》影像裝置框與框之間聯繫著底層不斷勞動的女性,再到明日和合製作所作品《母親凝視過你》白色櫥窗展示母親的互動展演:櫥窗的框、門的框、畫框、影像裝置的框,甚至展覽手冊封面也挖了一個獻給千禧世代台灣母親的框,這些視覺與空間中的框線不僅展示了女性,也隱喻著女性所處的結構性框架。

我想,「展示女性的櫥窗」構成展覽內部與外部的對話及映照,將不同時代、身份與視角的女性經驗交織成群像。儘管展覽觸及對女性處境的深刻探討,策展人長椅小姐卻並未以激進的姿態介入,轉以陰性視角進行關照與傾聽,呈現以女性書寫女性的感知、理解與詮釋,這讓「陳美玲」更加寫實、也更為親密。總結而言,展覽《陳美玲》中的女性不再是被理想化包裝的形象,而是活生生、有感、且有過傷痕的存在。透過一層層「框」與「凝視」,展覽讓觀眾在觀展的過程中不只觀看女性,也從中反思自身與女性經驗的關係與距離。

[1] 在長椅小姐的設定中,陳美玲是一位出生於臺灣1950年代出生的傳統女性。